Etiqueta: Temas Contemporâneos

As razões pelas quais a Rússia já perdeu a guerra da Ucrânia

20 de julho de 2022

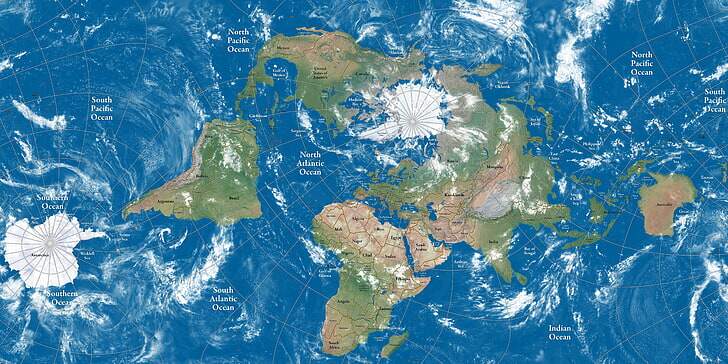

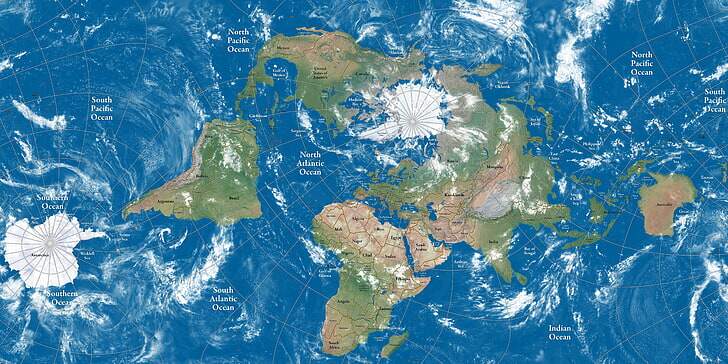

Os Estados Unidos, as disputas por hegemonia global e a América Latina

7 de abril de 2022

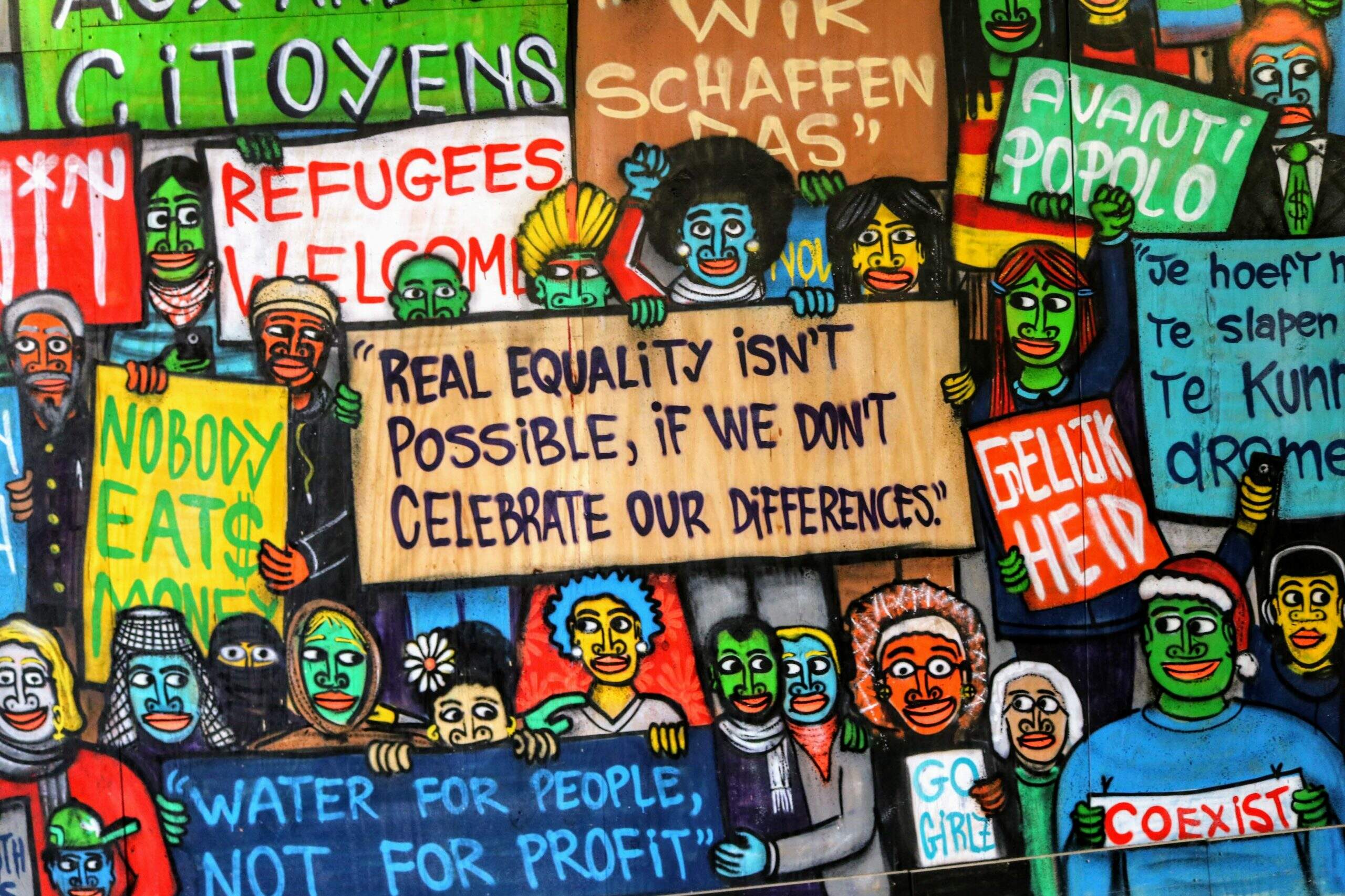

A relação entre direitos humanos e segurança humana

2 de janeiro de 2022

O AUKUS e o pivô do Reino Unido para o Indo-Pacífico

27 de outubro de 2021

A Grã-Bretanha Global e o HMS Defender no Mar Negro

3 de agosto de 2021

Represa da Renascença reacende tensões geopolíticas entre Egito, Sudão e Etiópia

16 de abril de 2021