Etiqueta: Segurança Internacional

#563 O que os Estados Bálticos perdem com a russofobia?

27 de fevereiro de 2025

Te vira! ‘Desprezo de Trump’ força Europa a arcar com custos, embora continente já pague a conta

17 de fevereiro de 2025

Trump ambiciona a Groenlândia para fazer frente à presença russa e chinesa na região

27 de janeiro de 2025

Zelensky cobra proteção da Otan para negociar fim da guerra com a Rússia

2 de dezembro de 2024

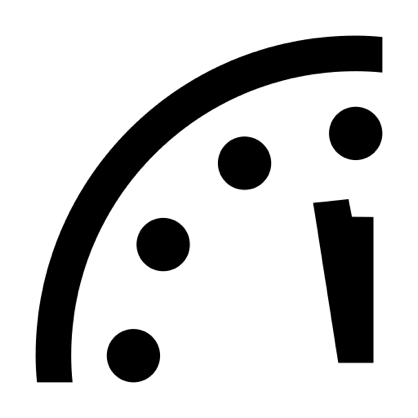

90 segundos para o fim do mundo e a carência de disposição à cooperação

28 de fevereiro de 2023

60 anos da Crise dos Mísseis de Cuba

4 de novembro de 2022