João Estevam dos Santos Filho

Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais San Tiago Dantas (UNESP, UNICAMP, PUC-SP). Membro do Grupo de Estudos de Defesa e Segurança Internacional (GEDES).

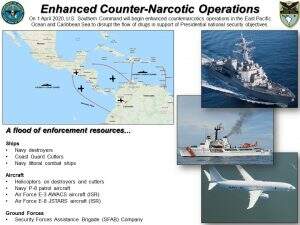

No dia primeiro de abril de 2020, a administração de Donald Trump anunciou a implementação de uma operação antidrogas no Mar do Caribe, com a finalidade de impedir que os cartéis presentes na região aproveitassem a situação de pandemia do COVID-19 para aumentar a comercialização de drogas. Assim como em outras operações antinarcóticos lideradas pelos EUA, esta também é organizada pelo Comando Sul (SOUTHCOM), responsável pera área que vai da América Central ao sul do continente. A operação conta com embarcações de combate e de patrulhamento costeiro, helicópteros de apoio e de combate, bem como aeronaves de inteligência, resultando em um aumento expressivo no número de equipamentos utilizados no Mar do Caribe e no Pacífico Oriental.

Por outro lado, também participam forças de países da região andina (Colômbia) e centro-americana (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras e Panamá) – como parte da Força Tarefa Conjunta Interagências – Sul, e de países europeus, que contribuiriam com apoio de inteligência. Além disso, é coordenada com outras agências de segurança norte-americanas, como a Alfândega e Proteção de Fronteiras e a Administração de Fiscalização de Drogas.

Outro componente importante dessa operação é o envio de efetivos do Exército dos EUA para a Colômbia. Trata-se de 48 militares da Brigada de Assistência de Força de Segurança, trabalhando no SOUTHCOM, destinados a apoiar operações contra o narcotráfico desempenhadas pelas Forças Armadas colombianas, através de assessoramento técnico e treinamento em áreas como logística, serviços e inteligência, atuando também no intercâmbio de informações entre EUA e Colômbia. O tempo da presença desses efetivos será inicialmente de quatro meses, sujeito a ampliação. Essa missão mlitar – a primeira na América Latina – tem sido objeto de discussões entre membros dos três Poderes da Colômbia: por um lado, os críticos dessa presença afirmam que é necessária a autorização do Congresso colombiano; entretanto, o governo de Iván Duque nega essa necessidade pelo fato de não ser o caso de tropas que atuarão em combate no país. Apesar dessas controvérsias, a presença das tropas estadunidenses não foi revogada, tendo suas atividades sido reiniciadas.

Esses eventos se dão num contexto de intensificação da crise política venezuelana, tendo o Departamento de Justiça norte-americano acusado Nicolás Maduro de tráfico internacional de drogas, oferecendo uma recompensa de US$15 milhões por informações a fim de condená-lo à prisão. Também foram acusados de tráfico outros membros do governo, como o ministro da Defesa, o ex-diretor da inteligência militar e o ministro de Indústria e Produção Nacional; no caso destes, o governo norte-americano oferece US$10 milhões por informações que levem os à prisão. Além disso, em maio deste ano, foi desarticulada uma operação conduzida por mercenários norte-americanos e dissidentes militares venezuelanos para derrubar e apreender Maduro. Apesar de não haver provas de participação de autoridades políticas dos EUA, esse foi um acontecimento que demarcou o clima de tensão entre os dois governos.

Apesar de oficialmente não ser dirigida contra o governo de Nicolás Maduro, a recente operação antidrogas é mais um episódio nas relações entre EUA e América Latina que demonstra o caráter político das iniciativas contra o narcotráfico promovidas pelo Estado norte-americano. A justificativa de combate às drogas também foi utilizada para a intervenção militar no Panamá em 1989 (com a apreensão do presidente do país, Manuel Noriega, que foi condenado e preso nos EUA). A elaboração e execução do Plano Colômbia também teria ocorrido para promover os interesses de membros das elites políticas norte-americanas e colombianas ligados a empresas transnacionais, com interesses no combate aos grupos guerrilheiros (STOKES, 2005). O interesse em construir um ambiente minimamente estável para os investimentos de empresas transnacionais também teria guiado a implementação da Iniciativa Mérida no México (MERCILLE, 2011; AVILÉS, 2017).

Assim, a operação antidrogas promovida pelo Comando estadunidense parece oferecer mais uma fonte de pressão política contra o governo de Nicolás Maduro. Apesar de não significar uma intervenção, como no caso panamenho, essa ação militar implica em uma tentativa de intimidação, bem como uma justificativa para o estacionamento de recursos perto do mar territorial venezuelano. Desse modo, o episódio lança luz para o modo como as iniciativas de combate às drogas, segundo o discurso de “guerra às drogas” – promovida pelas sucessivas administrações norte-americanas desde a década de 1970 – possuem um caráter fortemente político, sendo usado para deslegitimar os oponentes e justificar ações mais “duras”.

Por outro lado, também cabe ressaltar o papel que a Colômbia ainda desempenha nas ações norte-americanas voltadas para a região. Desde o início da década de 2010, com o enfraquecimento das guerrilhas, o governo colombiano tem oferecido seus recursos a fim de contribuir com a política de segurança estadunidense para a América Latina, como no caso do treinamento de forças de segurança de países centro-americanos e caribenhos conforme o know-how deixado pelo Plano Colômbia. Essa situação, por sua vez, implica em uma continuidade da dependência colombiana na área de segurança (TICKNER; MORALES, 2016). Nessa situação, o país andino busca desempenhar o papel de aliado dos EUA inclusive em situações de tensão regional. Nesse sentido, o presidente colombiano reuniu-se em Bogotá com Juan Guaidó, autodeclarado presidente interino da Venezuela e Mike Pompeo, secretário de Estado norte-americano na Conferência Hemisférica contra o Terrorismo a fim de discutir a situação venezuelana. Também em outra ocasião, o presidente colombiano comprometeu-se com o governo norte-americano em “restaurar a democracia” na Venezuela em uma reunião anterior ao encontro do Grupo de Lima – criado para pressionar a administração de Maduro.

Portanto, a operação antidrogas comandada pelo SOUTHCOM demonstra o uso político do combate ao narcotráfico pelo Estado norte-americano na América Latina, como também ocorreu nos casos do Panamá, da Colômbia e do México. Ademais, também mostra como, para a realização dessas ações, são utilizados aliados regionais, como é o caso da Colômbia, que deu continuidade a sua inserção internacional dependente em relação aos EUA, contribuindo para a realização dos objetivos políticos da grande potência na região.

Referências bibliográficas

AVILÉS, W. The drug war in Latin America : hegemony and global capitalism. Abingdon, Oxon ; New York, Ny: Routledge, 2017.

MERCILLE, J. Violent Narco-Cartels or US Hegemony? The political economy of the ‘war on drugs’ in Mexico. Third World Quarterly, [S. l.], v. 32, n. 9, p. 1637–1653, 2011.

TICKNER, Arlene; MORALES, Mateo. Cooperación dependiente asociada: Relaciones estratégicas asimétricas entre Colombia y Estados Unidos. Colombia Internacional, Bogotá, v. 1, n. 85, p.171-205, 2016.

STOKES, D. America’s other war: Terrorizing Colombia. Londres: Zed Books, 2005.

Imagens: https://www.southcom.mil