Etiqueta: Estados Unidos

Te vira! ‘Desprezo de Trump’ força Europa a arcar com custos, embora continente já pague a conta

17 de fevereiro de 2025

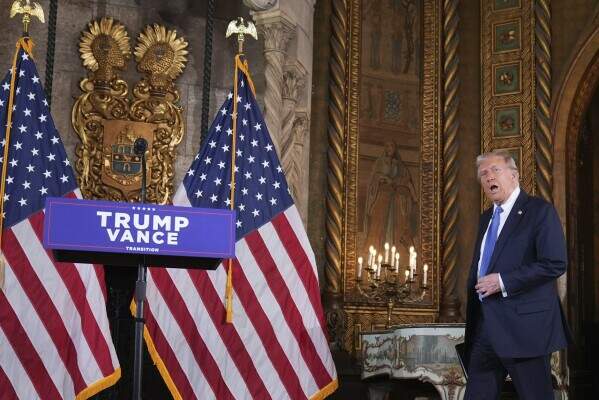

O novo governo Trump e a guerra na Ucrânia: possíveis indícios e cenários

26 de dezembro de 2024