Etiqueta: Brasil

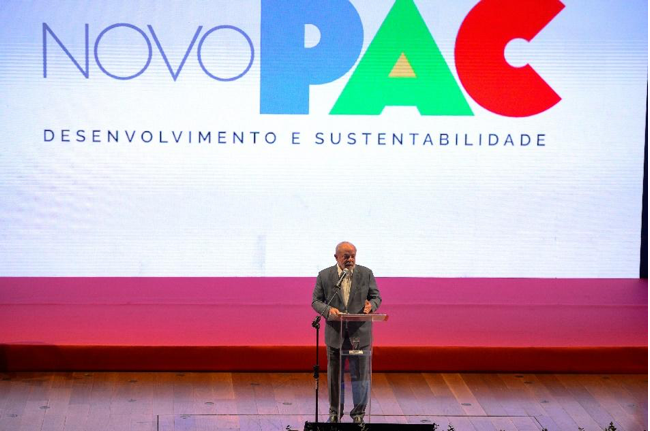

O setor de Defesa no novo PAC brasileiro

21 de setembro de 2023

Contos de Farda

24 de janeiro de 2023

Terras conquistadas e terras a conquistar: o xadrez do ministério da defesa

28 de outubro de 2022

10th NPT Review Conference: what to expect from Brazil?

29 de julho de 2022

Desprojetos de Brasil

30 de maio de 2022