Etiqueta: África

Represa da Renascença reacende tensões geopolíticas entre Egito, Sudão e Etiópia

16 de abril de 2021

A República Democrática do Congo nos meandros da cooperação para a paz

16 de fevereiro de 2021

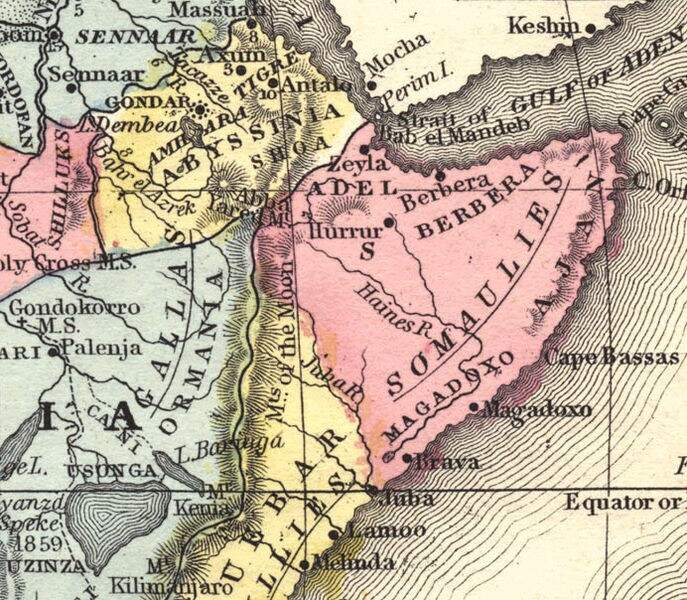

O atual quadro de vulnerabilidade no Chifre da África: o retorno dos conflitos étnicos?

21 de dezembro de 2020

Da guerra à democratização

25 de junho de 2020