Categoria: Defesa e Segurança Internacional

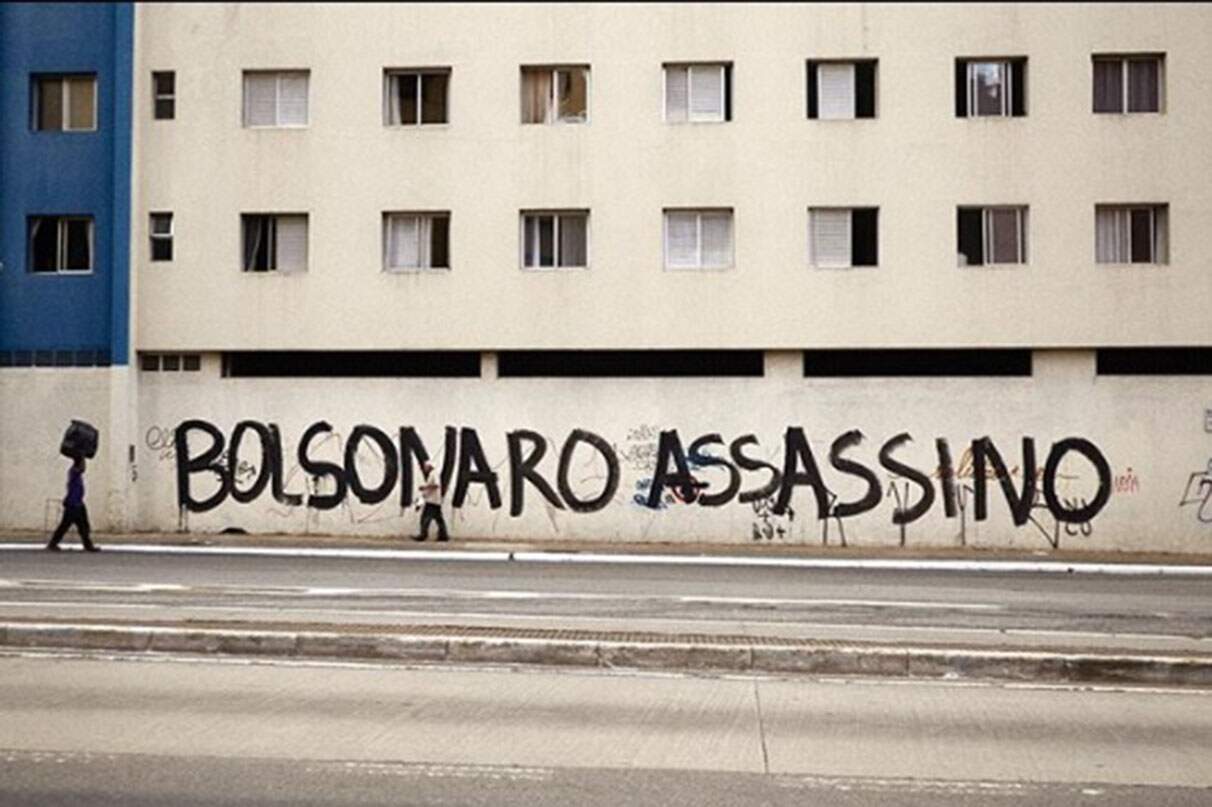

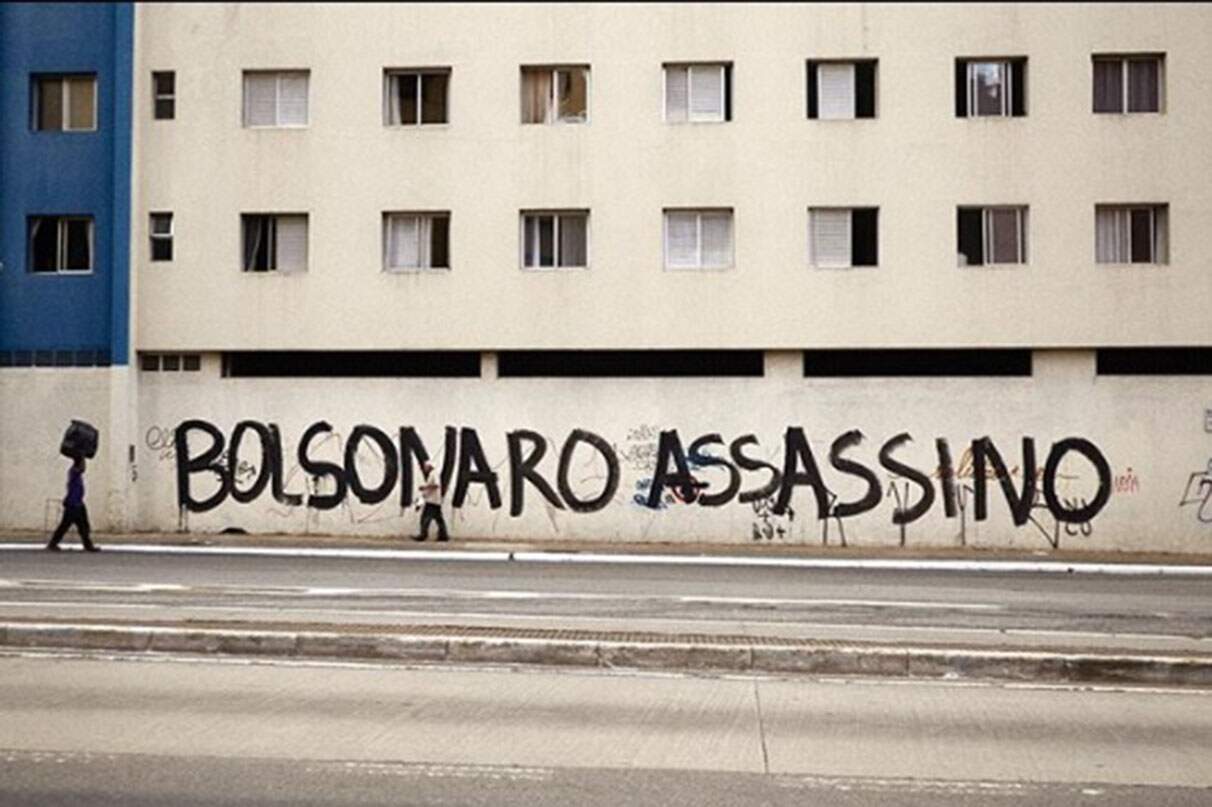

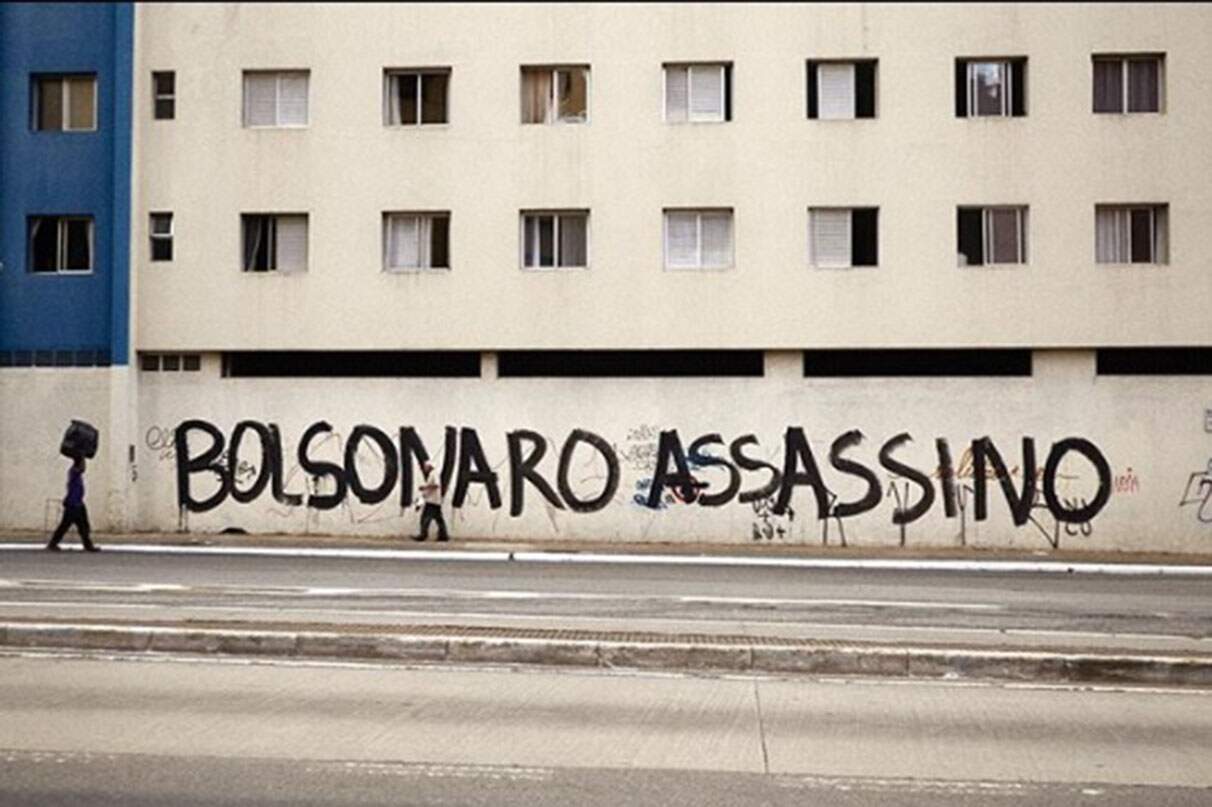

A necropolítica brasileira e sua origem na guerra colonizadora

20 de junho de 2020

As Forças Armadas no governo Bolsonaro

15 de abril de 2020

Fundado em 2001, o GEDES é um grupo multidisciplinar que reúne graduandos, pós-graduandos, mestres e doutores interessados em analisar questões relativas à Paz, Defesa e Segurança Internacional.